« Messieurs qu’on nomme grands », ainsi commence une chanson de Mouloudji écrite par Boris Vian. Ces MQONG se réunissent régulièrement pour essayer de se mettre d’accord pour freiner le dérèglement climatique. Après 25 réunions internationales, vont-ils enfin réussir à se mettre d’accord ?

La dernière COP, l’actuelle, est la 26e Conférence des parties (d’où son acronyme COP26), qui réunit les pays signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). L’organisateur est le Royaume-Uni, en partenariat avec l’Italie. Et Greta Thunberg, au nom des jeunes, proteste et manifeste, des manifestations ont eu lieu hier samedi 6 novembre 2021 ! La 2e semaine de la conférence s’ouvre, rien ! Rien encore de concret n’en est sorti.

Diagnostic

Pascal Acot, historien du climat (Histoire du Climat, Perrin, Tempus n° 52, 2003, 2004 et 2009) nous le disait clairement (p. 330) :

« Nous sommes dans la position du conducteur d’un camion poids lourd qui, percevant devant lui une situation d’accident potentiel, veut stopper son véhicule : il appuie sur la pédale de frein mais l’inertie est si grande que le camion s’arrêtera au mieux dans 50 ans, et plus probablement dans un siècle [100 ans]. En réalité, nous n’avons pas commencé à freiner, mais nous continuons à accélérer … ».

Ces paroles lues en 2021 (12 ans après leur publication) sont terribles ! Les puits de carbone, c’est-à-dire les écosystèmes terrestres et maritimes capables de séquestrer le carbone ont disparu (grandes ou petites forêts équatoriales) ou sont mal en point (écosystèmes coralliens).

Nous rejoignons ici l’avis d’un chercheur reconnu, Bruno David, Président du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN, in Sciences et Avenir -La Recheche n° 896 octobre 2021, pp. 86-88). Le constat est fait sur le fait que « les spécialistes du climat et ceux de la biodiversité travaillent séparément ». Il met en parallèle le dérèglement climatique (COP26 Glasgow 2021) et la perte de la biodiversité (COP15 sur la biodiversité en 2022) :

« Si le système planétaire basculait vers un nouvel équilibre inconnu, la probabilité qu’il soit déstabilisant pour nos sociétés est très forte. L’exemple du moment est la pandémie »

A bon entendeur, … La porte s’ouvre vers un autre problème, celui de la biodiversité et le climat dans la protection de la santé humaine, la nôtre. La pandémie serait elle liée au dérèglement climatique et à l’appauvrissement de la biodiversité ?

Histoire rapide de la planète

Il y a deux milliards d’années, notre planète Gé (ou Gaïa) baignait dans un crépuscule polaire qui a duré pendant des centaines de millénaires (ères Primaires, secondaires, tertiaires, quaternaire) jusqu’à l’apparition de l’espèce humaine. Une espèce qui est capable de modifier le fragile équilibre climatique qui s’est construit et qui nous permet de vivre à l’abri des radiations ultra-violettes du soleil. La gigantesque serre terrestre laisse entrer en les filtrant les rayonnements qui réchauffent l’atmosphère et bloquent le rayonnement infra-rouge induit en l’empêchant de s’échapper vers l’espace sidéral. Ce sont les gaz à effet de serre dont le plus cité est le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2). La différence de l’angle des rayons entre les pôles et l’équateur fait que l’équateur se réchauffe et les pôles se refroidissent, schématiquement. Il s’ensuit des échanges climatiques (nous simplifions) et des accidents météorologiques (vents, pluies, tempêtes, ouragans, …).

D’autres scientifiques ont étudié les cycles géologiques de réchauffements (récents) et de glaciations pour calculer par rapport aux interrelations spatiales entre planètes : ils en ont déduit des cycles de 100.000 ou 400.000 ans dus aux variations de l’axe de la terre et de l’ellipse autour du soleil (théorie de Milankovicz : cité par Acot, pp. 276-280). Ils nous plaçaient dans un début de glaciation dont une manifestation a été le petit âge glaciaire.

La révision et l’homogénéisation des données climatologiques relevées depuis deux siècles a permis de mettre en évidence le réchauffement climatique et l’augmentation de la température moyenne de la planète. Le 6e rapport du Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) est formel face aux climatosceptiques (ceux qui nient la réalité du réchauffement climatique) (cité par Sciences et Avenir n° 897 pp. 32-49 et partic. p. 34) :

« C’est un fait établi que les émissions de gaz à effet de serre produits par l’humain ont mené une fréquence ou une intensité de certains extrêmes météorologiques et climatiques depuis le début de l’époque pré-industrielle, en particulier pour les températures exceptionnelles … ».

déserteurs ou absents

La Chine, le Brésil, la Russie, la Turquie, etc. ont boudé la COP26. La fonte accélérée des pergélisols sibériens semble avoir une certaine influence sur l’autocrate Vladimir Poutine. Des pays possdent des super-porte conteneurs tels la Chine pour évacuer, exporter, leur production vers nos pays. Quelle est leur consommation en combustibles fossiles ?

Le Wonder of the Seas est un navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean Cruise Line, contruit aux Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire entre octobre 2019 et novembre 2021. Il est le plus grand paquebot de croisière au monde, légèrement plus gros que ses sister-ships Symphony of the Seas et Harmony of the Seas. Le Wonder of the Seas propose également des nouveautés par rapport à ses prédécesseurs de la classe Oasis, à commencer par l’architecture de certains ponts.

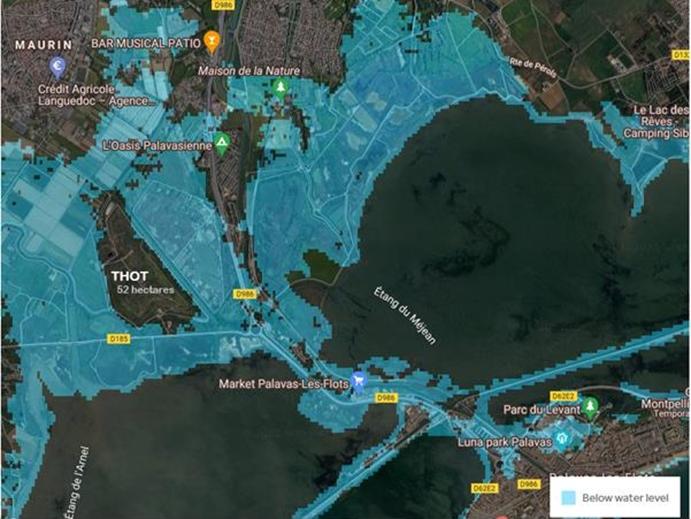

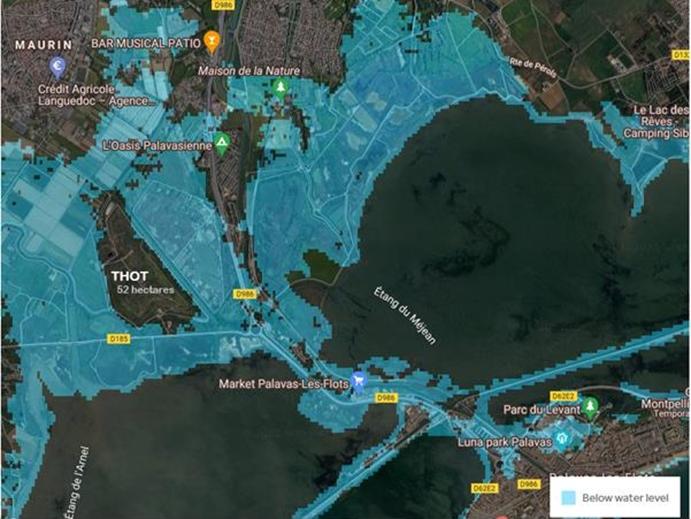

Ici, chez nous, en France, dans l’Hérault, à Montpellier et particulièrement à Lattes-Maurin, nous sommes menacés par la montée de la mer Méditerranée. Sur le site du Thôt en 2100 (simulation d’une montée des eaux suite au dérèglement climatique en cours) : Le site de l’ancienne décharge de déchets ménagers du Thôt devient une île en 2100.

Super-porte conteneurs chinois

“Wonder of the seas” (Wikipedia)

Qand la mer va monter

Quelques ilots émergent, la ville de Palavas a les pieds dans l’eau. Le document communiqué par M. Jacky Chanton (secrétaire de l’ODAM et du CIDES34) dit, je cite :

« Cela va également concerner l’intérieur des terres avec des conséquences négatives prévisibles par une remontée de la nappe phréatique, des zones humides qui seront inondées et des zones qui n’étaient pas humides qui vont le devenir. L’intrusion d’eau salée dans les aquifères d’eau douce, à l’intérieur du Lez, de la Mosson, du Rieucoulon avec un blocage des écoulements et l’eau salée qui pourra remonter très loin à l’intérieur des terres »

Dans leur dernier rapport, les experts du GIEC estiment que l’élévation des mers et des océans pourrait atteindre un mètre en 2100.

Mais les conséquences du réchauffement climatique sur le niveau de l’eau se feront ressentir sur le long terme, bien après cette date fatidique. Dans la récente étude parue dans Environmental Research, les scientifiques esquissent plusieurs scénarios de montée des eaux en fonction de la gravité du réchauffement climatique :

Dans l’hypothèse où la planète ne se réchaufferait plus, si toutes les émissions de gaz à effet de serre étaient brutalement stoppées dès maintenant, le réchauffement climatique déjà engagé contribuerait à une montée des eaux moyenne de 1,9 mètre.

En cas de réchauffement limité à 1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle – un seuil qui sera atteint en 2030 d’après le GIEC -, l’eau monterait de 2,9 mètres.

Dans l’hypothèse d’un réchauffement à 2°C, le niveau des mers grimperait de 4,7 mètres.

Si la planète se réchauffe de 3°C – scénario le plus probable d’ici 2100 selon le GIEC si l’on continue à émettre des gaz à effets de serre au rythme actuel -, le niveau de l’eau monterait de 6,4 mètres.

Enfin, scénario le plus catastrophique : en cas de réchauffement de 4°C, les océans s’élèveraient de 8,9 mètres. »

Le calamiteux protocole de Kyoto

Le protocole de Kyoto signé en septembre 1997 lors de la COP3 (Kyoto, Japon) a des résultats mitigés, plutôt catastrophiques. De reculs en reculs, des pays ont augmenté leurs émissions de GES entre 2005 et 2007 : l’Espagne +53%, le Portugal +43%, l’Irlande +26% (chiffres de la Direction Générale Recherche de la CE -2008). La Chine, en 2007, a mis en service 52 centrales à charbon (houille). Et ainsi de suite (and so on) ! Les États-Unis (USA, administration Bush puis Trump) n’ont pas signé d’accords, la Chine divise ses rejets par le nombre d’habitants mais oublie qu’elle a accueilli des fabrications de produits distribués ensuite par porte-conteneurs géants (voir ci-dessus) ! À faire cesser !

À plus petite échelle mais tout aussi répréhensible est, entre autres, l’industrie-commerce (dénoncé par Acot 2009, p. 396) qui pêche des crevettes en mer de Baffin (environs du Groënland), les envoie à décortiquer au Maroc, les fait conditionner au Danemark et les vend dans les gondoles de nos super-marchés ! À proscrire également ! L’Économie est à revoir. Et on vient mettre en avant les rots et les flatulences des vaches ainsi que les ménages de l’ouest européen (responsables de13% des émissions de GES), de leurs voitures (14% des émissions) soit 27%. Et le reste, les 73% ? Qui en est responsable ? Aciéries, chantiers navals et leurs monstrueux navires (voir ci-dessus), exploitations pétrolières et houillères, construction de bâtiments neufs en béton armé, etc. Les guerres récentes (1ère et 2e GM, etc.) ont créé des milliards de tonnes de GES qui stagnent encore (épaves de navires coulé par milliers de tonnes) !

Le marché au carbone : un objectif foireux

Il s’est mis en place (janvier 2005, Acot 2009, pp. 368-369) un mécanisme DIABOLIQUEMENT PERVERS de spéculation sur les droits d’émission de GES des sociétés industrielles. Cela a abouti à une bourse d’échanges de droits à CO2-GES non utilisés par certains qui les vendent à d’autres qui les achètent ! Un obstacle majeur qui aboutit à faire commerce de droits à destruction à des fins privées d’un patrimoine de l’humanité tout entière. Un sacré obstacle que la COP26 a pourtant inscrit dans son objectif n°2 !

Nous n’avons qu’une seule planète qui forme un TOUT et où les reculs répétés des conférences internationales ne laissent augurer rien de bon.

Que sortira-t-il de la 26e COP de Glasgow ? USA, Chine, Inde, Brésil, Arabie et Emirats, etc. feront-ils l’effort nécessaire ?

Raymond GIMILIO

Président de l’ODAM

Licencié ès-Sciences de la Terre (1964)

Docteur en Sciences biologiques mention écologie(1971)

Cadre technique supérieur de la Recherche ER (IR-CNRS)

Ancien chargé d’études HN Ministère de l’Environnement (1980-1996).

venez en discuter avec nous

Venez en discuter avec nous, rejoignez l’ODAM, adhérez à notre association, faites-en la vôtre, faites entendre votre voix ! Soyez un citoyen responsable, un contribuable qui demande des comptes et propose des solutions.

Eau

Air